就職活動および仕事において役立つ可能性のある情報をまとめたページ。就活関連では、110社以上と接触した私の経験を基に押さえておきたい内容を記載しました。キャリア関連は2022年に新設。仕事やインターンを進めるにおいて知っておくと便利な機能を紹介しています。

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 【就活】逆質問のおすすめは?面接で「質問はありますか?」で新卒が最後に質問すべきこと

就活の逆質問のおすすめは?面接で「質問はありますか?」で新卒が最後に質問すべきことをご紹介します。

◎面接や就活で気になる逆質問とは?面接の鍵を握る最後の質問

◎就活の二次面接・三次面接での逆質問

◎就活の役員面接・最終面接での逆質問の例

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 [就活]自己分析の深掘りの仕方|質問の例とやり方のコツ

就活での自己分析の深掘りの仕方、質問の例ややり方のコツを120社経験した筆者がご紹介します。他己分析の質問リスト付き

◎自己分析のエピソードは何が良い?深掘りをするには…

◎自己分析の深掘りにおける質問はどんなものがある?面白いものも

◎よくある失敗

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 大学3年生の夏休みの過ごし方|就活(就職活動)体験記と面接での失敗談から学ぶやるべきこと

大学3年生の夏休みの過ごし方は?就活でやるべきことを120社以上の経験談とともにご紹介します。

◎[就活]面接での失敗談|最終面接で落ちた理由と失敗からの逆転

◎就活中の過ごし方|大学4年生の春休みまでの過ごし方

◎大学3年生の夏休みは旅行で遊べない?

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 内定・内々定で気をつけたい、就活でのオワハラ・囲い込みとは?対処法も

就活の内定や内々定あたりであるオワハラ・囲い込みとは?就活を安心して進めるために押さえておきたいことをご紹介します。

◎就活での囲い込みの対処は:インターン・内定前・食事

◎就活でのオワハラの事例とどうするかの対応・対策

仕事・キャリア・就職活動

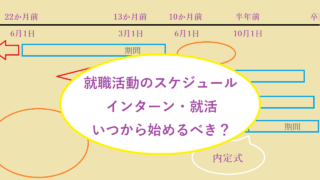

仕事・キャリア・就職活動 大学3年生の就職活動のスケジュール、就活やインターンはいつから始める?

大学三年生の就活はいつから動くべき?大学3年がおわったときに就活で「何もしてない」まま27卒などの選考に突入することのないように。大学3年生の就職活動のスケジュール、就活やインターンはいつから始めるのが良いのかをご紹介します。

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 上司と部下とのコミュニケーションの取り方、職場のチームワーク向上のために

職場のコミュニケーションが不足する原因は?チーム力の強化・向上のためにコミュニケーションでできる工夫をご紹介します。◉職場でのコミュニケーションの取り方◉上司と部下との距離感◉ノンバーバルコミュニケーションの種類とは何かを具体例とともに

仕事・キャリア・就職活動

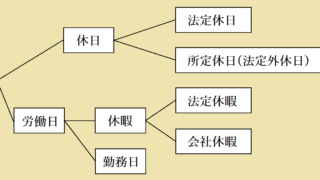

仕事・キャリア・就職活動 代休と有休の違い・休日と休暇の違いは?厚生労働省の労働基準法での定義

◎休日と休暇の違いは?厚生労働省の労働基準法での定義

◎振替休暇と代休の違い

◎法定休日の決め方と意味や定義、土曜日・日曜日とは限らない?

◎所定の休日とは?所定休日に出勤すると残業に?残業代の割増計算について

◎法定休暇と法定外休暇の種類

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 部署や転勤など納得のいかない人事異動への拒否権はある?仕事や会社の異動を断ると退職?

人事異動は突然にやって来て、納得できない場合もあるかもしれません。会社から望まない人事異動・部署異動の打診があったときに、会社の異動命令を拒否できるのかは気になるところですよね。急な人事異動に納得いかない・辛い・嫌だとパニックになる前に、断...

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 オープンエントリーシート/OPEN ESの使い方、自己PR/趣味/特技の書き方/例文

オープンエントリーシートとはどのようなものかが気になるかもしれません。就活ではオープンESの作り方や文字数などのフォーマットを知っておきたいですよね。今回は、リクナビのOPEN ESとは何かについて、履歴書との違いや採用企業、登録・作成・ダ...

仕事・キャリア・就職活動

仕事・キャリア・就職活動 求人情報の月給とは?手取りと月給の計算や大卒など新卒の学歴/年齢別の平均の月給

求人や転職サイトでは月給や手取りが気になるかもしれません。正社員の月収18万円と月給18万円では手取りの計算が同じかはわかりませんから、内訳や目安は知っておきたいですよね。手取りが30万・手取りが20万になる月給は単純に比例するわけでもない...