衆院選や参議院選挙などの選挙では情勢で出てくる用語がどのような意味なのかが気になるかもしれません。選挙に関する言葉は特殊なものもありますから、

◎選挙のポイント差とは?情勢調査でよく出る用語の意味をわかりやすく解説

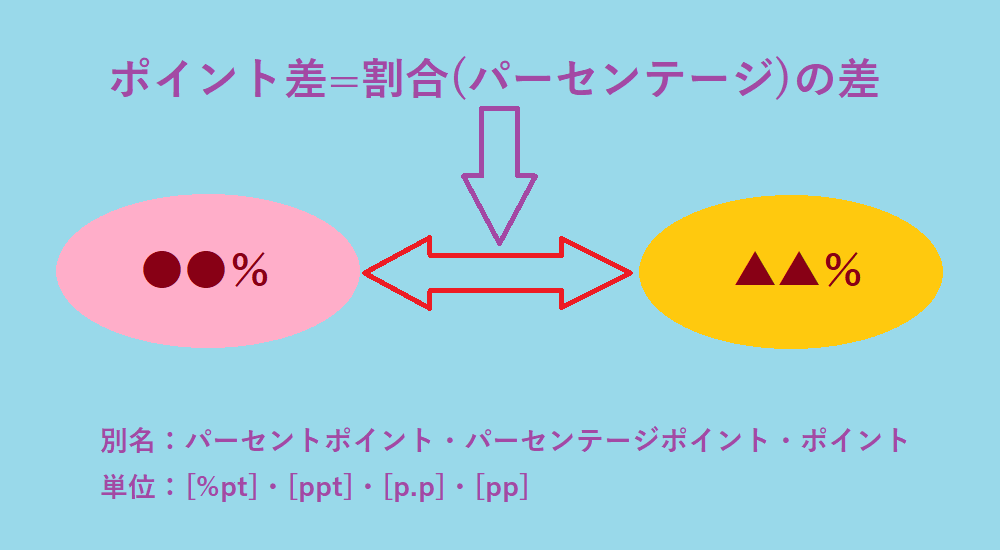

「選挙でのポイント差って何?」選挙情勢の用語でよく目にするポイント差とは、支持率や投票意向など割合の”差”を表す数値の単位です。英語ではパーセントポイント(percentage point)と呼ばれ、[%pt]・[ppt]・[p.p.]・[pp]などと表記されます。日本語では略してポイントと呼ばれることも多く、どちらも同じ意味です。例として、A党の得票率が30%・B党の得票率が25%なら「5ポイント差」になります。

●パーセントとポイントの違いとは?選挙報道での使い方

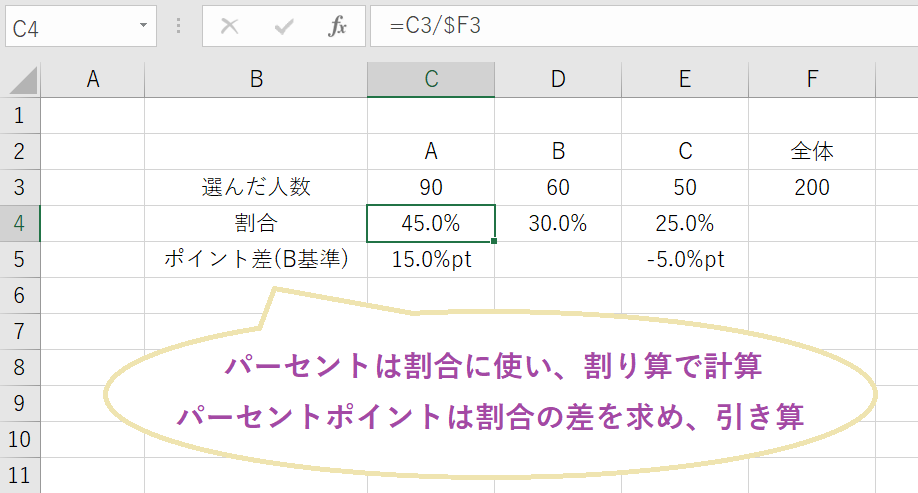

パーセントとポイントの違いがよく分からないかもしれません。パーセントは、ある値が全体に対してどれくらいの割合を占めているかを表すものです。「全体の40%」のように1つの数値を示すときに使います。一方で、ポイント(パーセントポイント)は、2つの割合の差です。使い分けで迷ったときには、割り算で求めるのがパーセント、引き算で求めるのがポイント、という違いをヒントにするとわかりやすいでしょう。

●パーセントポイント(ppt)とは?使われる理由と例

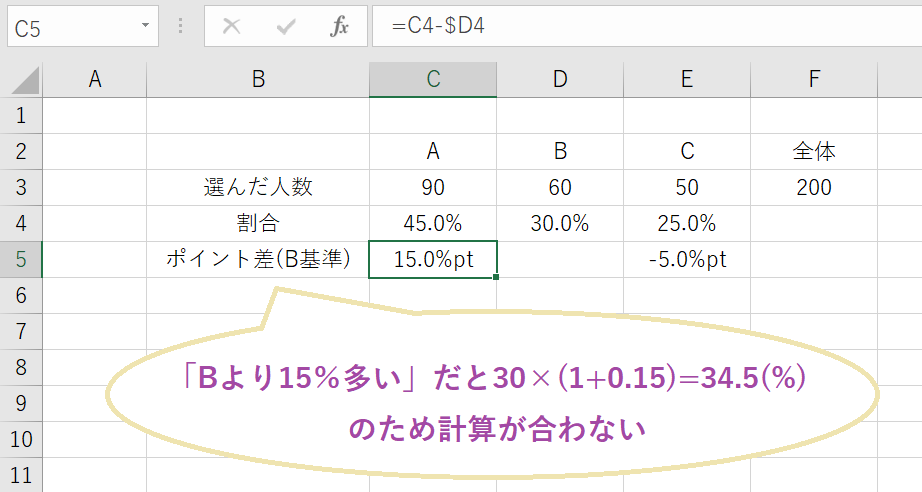

アンケート結果や選挙報道などでパーセントポイント(%pt)を使うのは、誤解を防ぐのが目的です。たとえば、A.B.Cから1つ選ぶアンケートで、Aを選んだ人が45%、Bを選んだ人が30%だったとしましょう。この場合の差は、15パーセントポイント(45-30=15%pt)です。ところが、「AはBより15%多い」と言ってしまうと、「30%の15%増し⇒30×(1+0.15)=34.5」だと誤解される恐れがあります。そこで、2つの割合の比較には「パーセントポイント」という別の表現を使うのが一般的なのです。

◎やや優勢・一歩リードとは?選挙用語で先行の意味をどう表すか

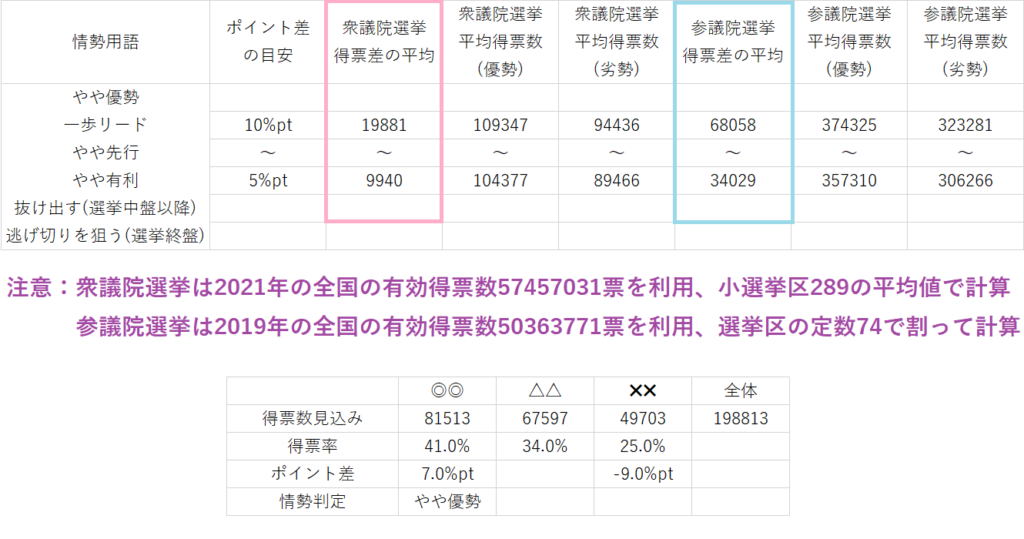

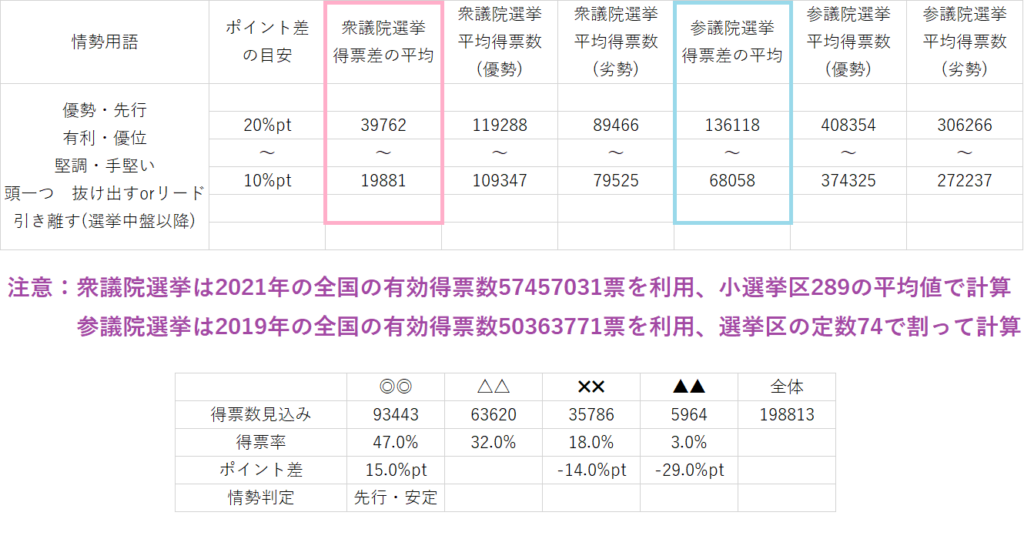

選挙用語では「先行」「リード」「やや優勢」などの表現が頻繁に登場しますが、意味も気になるかもしれません。これらは、候補者の推定得票率などから算出されたポイント差(パーセントポイント)に基づいて使い分けられており、それぞれにおおよその目安があります。選挙情勢の用語がどのようなポイント差に対応しているのか、順に見ていきましょう。

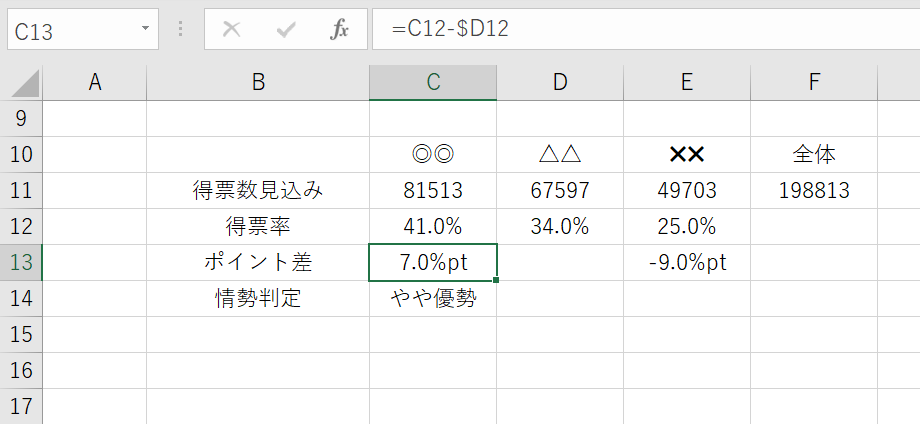

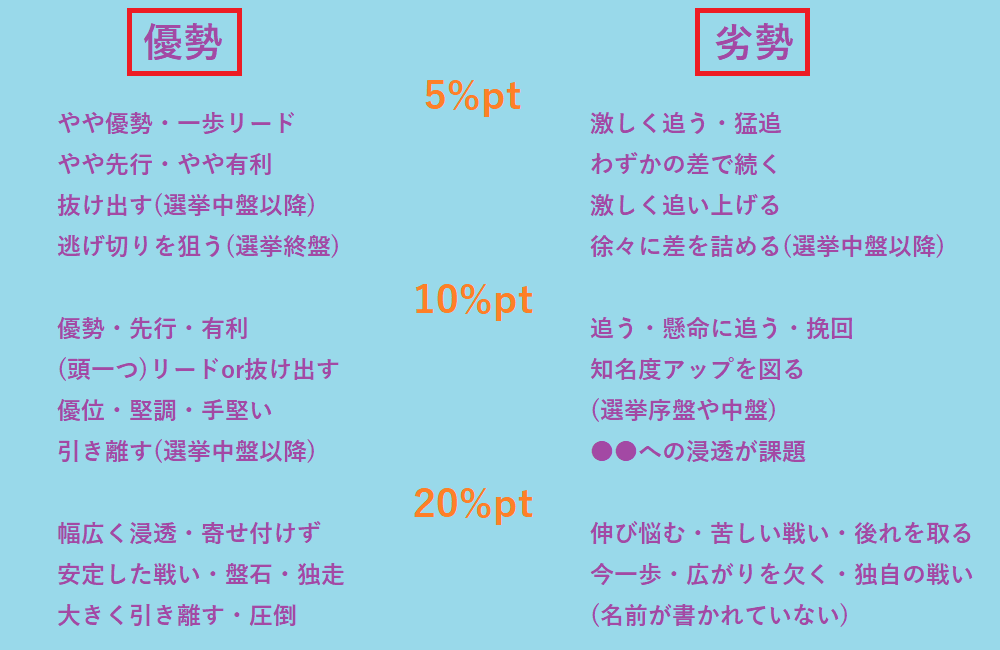

まず、「やや優勢」は候補者同士のポイント差が5%pt以上10%pt未満のときに使われる表現です(報道機関によって若干の違いあり)。たとえば、情勢調査の結果、以下のように◎◎候補の得票率が41%・△△候補の得票率が34%・××候補の得票率が25%だったとしましょう。◎◎候補と△△候補の差は41-34=7%ptです。そこで、「◎◎候補がやや優勢」と報道されます。

具体的なポイント差がわかっていても、報道ではあえて詳しい数値が出ません。これは、公職選挙法に人気投票の公表の禁止という規定があるためです。ただし、調査・取材をもとにした情勢の報道は、報道や評論の自由(公選法第148条)との兼ね合いから認められており、その結果として抽象的な言葉による報道が主流となっています。

●選挙用語「先行」「リード」など似た言葉の違い

やや優勢と同じように、5%pt以上10%pt未満の差を意味する表現は、一歩リード・やや先行・やや有利・抜け出す(選挙中盤以降)・逃げ切りを狙う(選挙終盤)などがあります。この差がどの程度なのか、2021年の衆議院選挙の数値を例に考えてみましょう。全国の有効得票数は57457031票で小選挙区は289あるため、1選挙区の得票総数の平均は198813.25票です。仮に候補者が2人だけの一騎討ちなら、得票差は9940.662〜19881.325票だと考えられます(得票数ベースでは優勢側が104377〜109347・劣勢側が89466〜94436票)。「やや」と言っても、平均で20万票近くの母数があるため、実際の票差は意外と大きな差になるのです。

さて、10%pt以上20%pt未満の差に広がると、報道ではややが取れて優勢・先行・有利などという表現が使われます。同じく衆院選の得票総数の平均198813.25票で換算すると、19881.325〜39762.65票の差にあたります。参議院選挙では、2019年の全国の有効得票数は50363771票ありました。当時の当選者74人で割ると、1議席(1人区)あたりの平均得票数は680591票です。これを基に換算すると、10ポイントの差は68059票・20ポイントの差は13611830票になります。このあたりの表現には、優位・堅調・手堅い・引き離す(選挙中盤以降)などがあり、出口調査で大きな乖離がなければ、開票日20:00の投票締切と同時に当選確実が出る可能性も高いです。

さらに、20%pt以上の大差がついている場合には、幅広く浸透・寄せ付けず・安定した戦い・盤石・独走などの表現が登場します。衆議選の小選挙区の平均では4万票以上、参院選では10万票以上の圧倒的な差です。

◎選挙用語での「猛追」や「激しく追う」の意味は?

選挙用語での「猛追」や「激しく追う」はどのような意味なのでしょうか。一見すると勢いがあるようにも感じますが、これらの言葉は調査時点では劣勢の候補者に使われるものです。具体的には、5%pt以上10%pt未満の差をつけられており、衆議院選挙の小選挙区では10000票台、参議院選挙では34000~68000票ほどの開きがあると考えられます。巻き返しが注目される候補に対しては他にも、わずかの差で続く・激しく追い上げる・徐々に差を詰める(選挙中盤以降)という表現も多いです。

さらにポイント差が開き、10%pt以上20%pt未満の差になると、追う・懸命に追うなどのより苦戦を示す表現が使われます。さらに20%pt以上の差であると伸び悩む・苦しい戦い・今一歩・独自の戦いなどの文脈や、報道に名前すら出てこないケースも少なくありません。こうした表現の違いは、単なる言い回しの違いではなく、報道上の位置づけや当落ラインとの距離感を示している点に注目してみるとよいでしょう。

◎衆議院選挙でよく聞くカタカナ語の意味とは?トレンドワードも解説

選挙報道では、「リード」「デッドヒート」などのカタカナ語がよく使われます。特に接戦や優勢など情勢を示す言葉は、投票先を考える上での手がかりになるかもしれません。ここでは、選挙用語としてのカタカナ語を中心に、近年のトレンドワードも交えてご紹介します。

1つ目は「リード」です。もともとは先を行くという意味ですが、選挙情勢での使われ方には少し解釈の違いがあります。

・大きくリード…20%pt以上の差(独走・盤石と同水準)

・頭一つリード…10~20%pt程度(優勢・堅調と同水準)

・ややリード…5~10%pt(やや優勢と同じ)

・僅差でリード…5%pt未満、特にその中でも差があるとき

修飾語の違いによって印象が大きく変わるため、「リード」と聞いたときはどの程度の差かを推測する材料にしてみると良いでしょう。

2つ目は「デッドヒート」、運動競技の決着の際に使われる言葉ですが、選挙においては勝敗の行方が読めない接戦(後述)を指します。報道用語として与える印象も強いため、選挙終盤の見出しで出てくることも多いです。また、選挙特有のカタカナ語には、近年「ターゲティング(特定層を絞って訴える戦術)」「フル回転(終盤戦の全力展開)」「ワンイシュー(単一の論点に絞って戦う体制)といった、SNSやネット報道でトレンド化しやすい用語も登場しています。選挙報道の言葉はどれもあいまいな印象に見えますが、状況ごとの用語と照らし合わせると、その背景がより明確になるかもしれません。

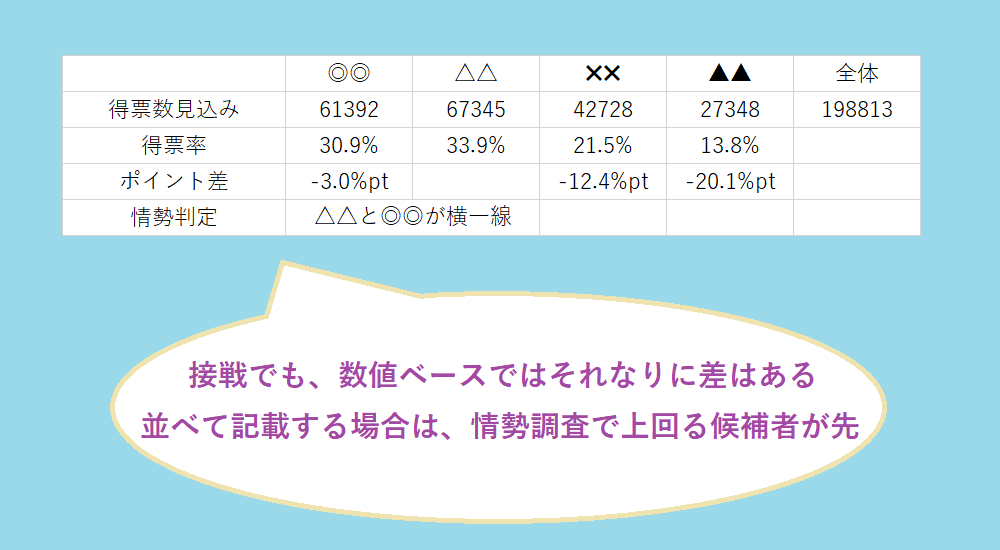

◎選挙情勢の用語:激戦区・接戦を意味する類義語や言い換えは?

選挙で接戦と報道される場面では、候補者同士のポイント差が1%pt以上5%pt未満の間であることが一般的です。同じ意味の言葉としては、横一線・並走・デッドヒート・拮抗・しのぎを削る・(激しく)競り合う・互角の戦い、などがよく使われます。多くの場合、こうした言葉とともに複数の候補者の名前が並んで表示されますが、記事中での並び順は、実はわずかに上回っていると見られる順番に記載されていることが多い点にも注目です。

たとえば、接戦の条件に該当するポイント差を票数に換算すると、

・衆議院選挙:1988.1325〜9940.662票

・参議院選挙:6805.91〜34029.5票

となります。定数が大きく影響する参院選ではこの差もやや大きく見えますが、衆院選では結果がまったく読めないレベルの票差だと言えるでしょう。

また、激戦区を示す言い換え表現としては、熱戦が繰り広げられる・激闘が展開されているといったフレーズが使われることもあります。さらに、差が1ポイント未満のようなごく僅差の争いでは、大接戦・まったくの互角・全くの横一線と強調した表現が用いられ、報道機関によって予測が異なる場合も珍しくありません。

◎まとめ

今回は、国政選挙などの情勢報道でよく使われる用語(やや優勢・やや先行・横一線・激しく競り合うなど)がどのような意味かを、背景にあるパーセントポイントの考え方も含めてご紹介しました。情勢調査などでよく出てくるポイント差は、パーセント同士の比較に使う単位で、単なる割合とは異なるものだと押さえておきましょう。一見あいまいに見える報道の言葉も、パターンや数値と対応づけて読むことで、どのくらいの差がついているのかをおおよそ判断することが可能です。戦略的な投票を考える際にも、情勢用語の背景を理解して、どのような投票行動をするのかを決める材料にすると良いでしょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事