選挙ではどの候補に投票すべきか迷いがちですが、最近は「戦略投票」という言葉が注目されています。戦略的投票とはどのような意味なのかを知って、

◎戦略投票とは?戦略的投票とは何か、意味をわかりやすく【2025年参院選でも注目】

戦略投票とは、あえて第一希望ではない候補に票を投じ、全体としてより望ましい結果を狙う投票行動のことを指します。選挙では、基本的に自分の考えに一番近い候補者や政党に投票するのが自然でしょう。これを「誠実投票」といいます。一方で、「この候補は応援しているけれど、票が割れてどちらも落選するくらいなら、より当選の可能性がある人に投票した方が良いのでは?」と考えるのが戦略投票です。これは「合理的選択モデル」のひとつで、あえて本命以外の選択をすることで、より現実的でマシな結果を引き寄せる方法とも言えます。

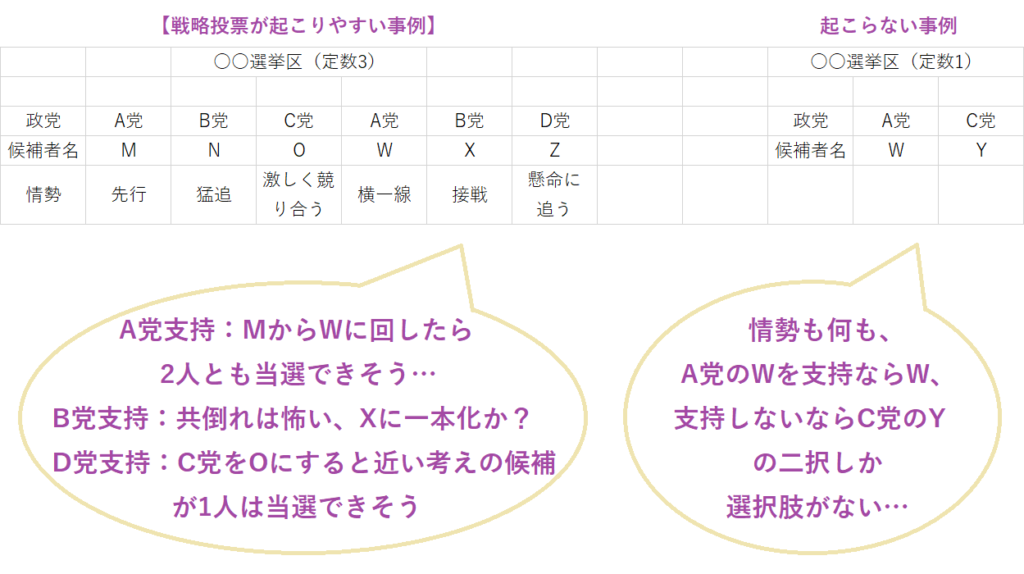

戦略的投票が起こりやすいのは、複数人が当選する選挙制度です。たとえば、2025年の参議院議員選挙では、一部の選挙区で複数人が当選する「複数人区」があり、同じ政党でも複数人が出馬して票が割れるため戦略投票が効果的でしょう。また、衆議院選挙のような小選挙区制や参議院選挙での1人区でも複数の野党が同じ選挙区に候補を立てた場合、票を一つに集めようという動きが起こることが考えられます。一方で、政党間で候補者を一本化している場合は戦略的に選ぶ余地がほとんどなく、特に1対1の場合は起こりえません。

🟦【情勢調査の用語が気になる方へ】

グラフで出てくる「ポイント差」「先行」「猛追」などの言葉の意味は、こちらの記事でわかりやすくまとめています:

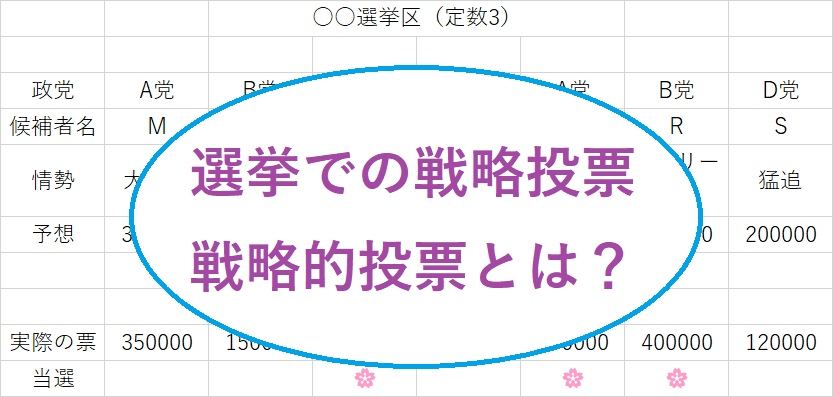

◎戦略的投票のやり方と日本の選挙でできる3つの事例

戦略的投票といっても、実際にはどのようなやり方があるのか気になりますよね。例として、「考えの近い候補が2人いる場合に、より当選の可能性が高い方に票を入れる」といった工夫も、戦略的な選挙での投票行動のひとつです。合理的選択モデルに基づくと、同じ1票でも「どこに投じるか」で結果が大きく変わる可能性があります。ここでは、2025年の参議院議員選挙でも見られるかもしれない、日本の選挙で実際に起こりうる3つの事例をご紹介しましょう。

●参議院議員選挙での複数人区の例:考えの近い政党の複数候補に票を分散させる

複数人が当選する選挙区では、同じ政党や政治団体から複数の候補者が立候補するケースがあります。2025年の参議院議員選挙でも、東京・大阪・神奈川・愛知などの都市部はこの複数人区の選挙区です。こうした場面では、仮に最下位当選でも「当選は当選」ですから、支持層の票をうまく分散することで、できるだけ多くの候補者を当選に押し上げることができます。

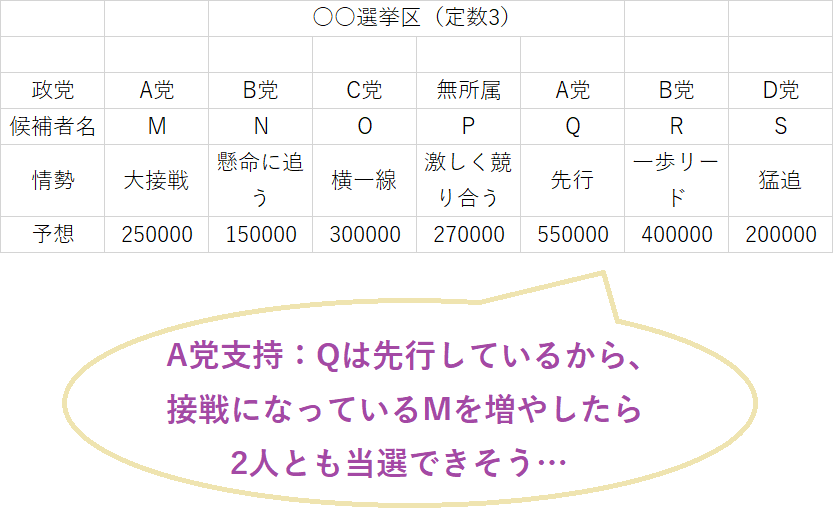

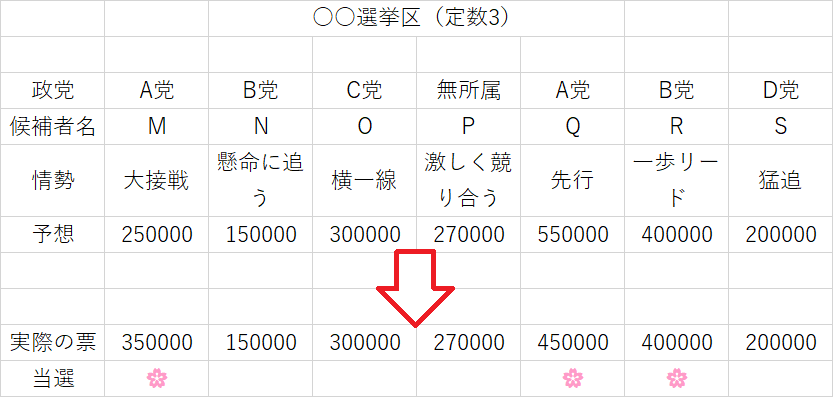

例として、3人当選の選挙区に7人が立候補している場合を考えてみましょう。得票数が上の図のような場合、A党はQ候補が当選・M候補は惜敗という結果になります。そこで、もしQに集まった票の一部(10万票)をMに振り分けていたらどうなるでしょうか。

今度は、Q→R→M→O→Pの順番に変わり、A党の候補者が2人とも当選圏内に浮上しました。このように、同じ政党の候補に票が集中しすぎることでもったいない結果になることもあり、事前にどちらに投じるかを意識することが、議席を最大にするポイントなのです。

●戦略投票の例:有利な候補に票を集中し、「共倒れ」を防ぐ

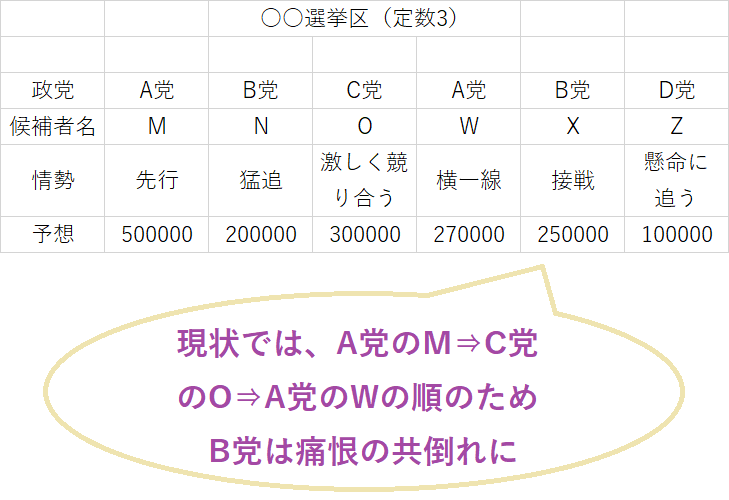

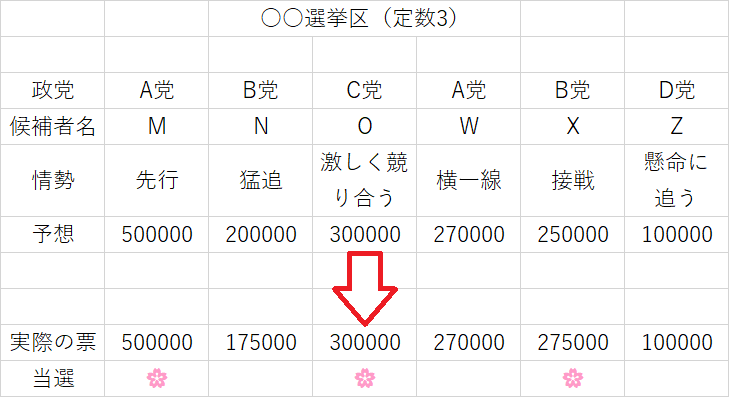

戦略投票というと、票を分散させる方法ばかりが注目されがちですが、あえて1人に集中させる戦術も存在します。2025年の参議院選挙でも当てはまりますが、特に同じ政党から複数人が立候補している場合、得票が割れてどちらも落選する「共倒れ」のリスクがあるためです。 たとえば、ある選挙区でB党の候補者が2人出馬し、得票が中途半端に分散したとしましょう。

この場合、B党の合計得票数は全体で2番目なのに、議席はゼロというもったいない結果になります。これが、共倒れの典型例です。ここで、戦略的にまだ健闘しそうな候補に票を集中させるとどうなるでしょうか。

もちろん、K候補は落選してしまいますが、B党としては1議席を確保できることになります。このように、「あえて1人を諦めてでも1議席を取りにいく」という判断は、政党支持者にとって非常に現実的な戦略といえるでしょう。なお、この考え方は特定の政党内にとどまらず、考えの近い政党間の投票でも効果的です。支持する政党の議席をゼロにしないための最適化であり、候補者間での調整が行われない場合は有権者の判断で結果が大きく変わることを押さえておきましょう。

●小選挙区・参議院選挙1人区での例:政党・候補者の最適選択(「まし」を選ぶ)

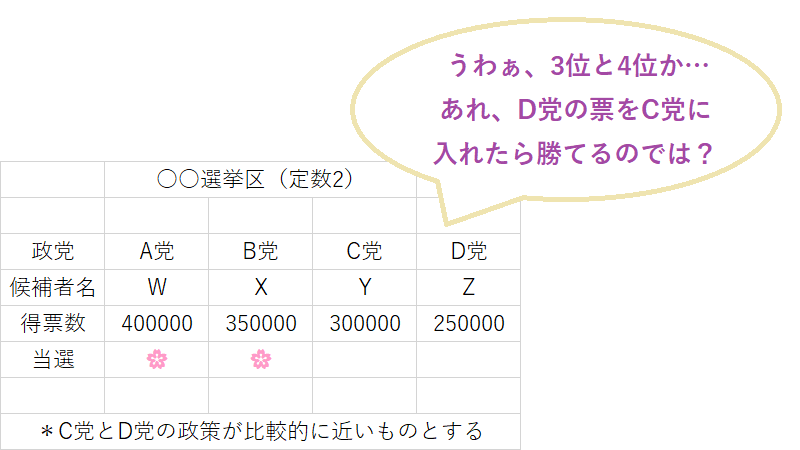

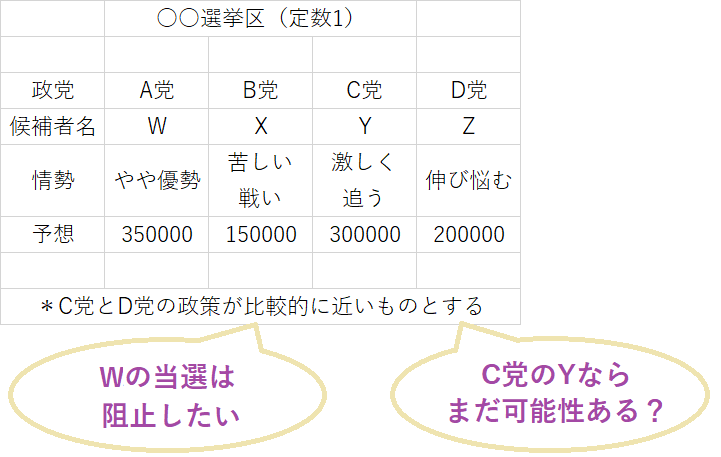

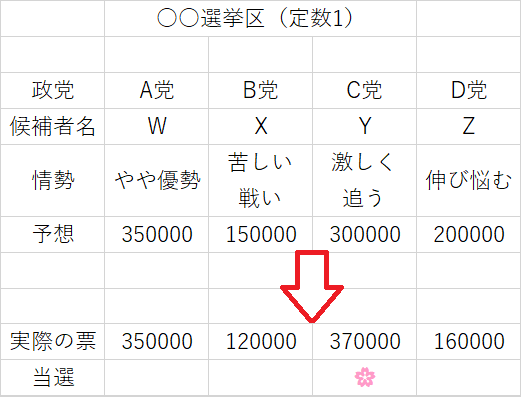

戦略投票は、1人しか当選できない小選挙区制や参議院の1人区でも起こりえます。特に、考えの近い複数の政党が候補者を出してしまった場合、票が割れてどちらも落選し、本意ではない候補が当選することは珍しくありません。2025年の参議院議員選挙でも、1人区ではこのような野党候補の競合によって与党の候補者が有利になる場面が想定されます。候補者調整が間に合わなかった場合、有権者が自ら「どちらの当選可能性が高いか」を判断して票を集中させることが、より「まし」な結果につなげるために非常に重要です。

たとえば、C党とD党の政策が近く、B党はどちらかといえばA党よりはC党に近いとしましょう。上記の画像では、両者とも当選ラインには届きません。ここで、選挙情勢でより厳しいと言われたD党・B党の支持者のうち2割(5人に1人)が「今回はC党の候補に絞ろう」と判断して投票先を変えた場合、どうなるでしょうか。

この戦略によって、C党の候補者を当選ラインに届け、結果として理念の近い候補を通し、明確に反対の立場にある政党の議席を減らすことができます。 このように、小選挙区や参議院選挙などの1人区では「ベストではなく、よりベターを選ぶ」ことが戦略的投票の本質ともいえるでしょう。

◎戦略的投票のデメリットは?注意したい問題点

戦略投票は、合理的な判断に見えても、状況によっては逆効果になる可能性もあります。特に「勝たせたい候補がいたのに、かえって落選させてしまった」といったケースもあるため、注意点をしっかり押さえておきましょう。

●第一希望の候補者が落選してしまうリスク

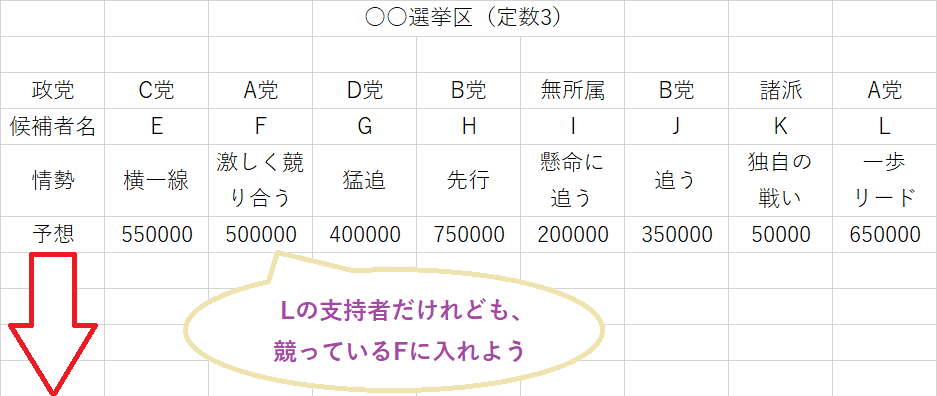

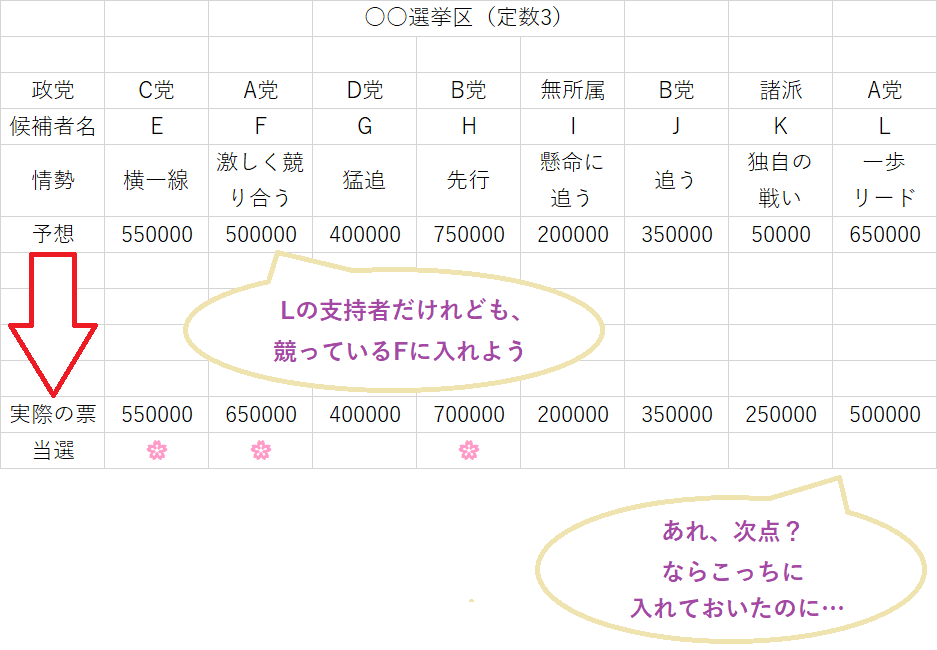

たとえば、あなたがA党のL候補を特に応援していたとしましょう。事前の情勢調査では、L候補は優勢で、当選ラインぎりぎりにF候補が並んでいました。「同じA党のF候補も通したい」 と考えた有権者の一部が、戦略的にF候補に票を移したとしましょう。

その結果、F候補が逆転当選を果たした一方で、L候補は惜しくも落選してしまいました。もしL候補にそのまま投票していれば2人とも当選していたかもしれず、票の移動が裏目に出た形です。このように、戦略投票は最も応援していた候補を落選させてしまうリスクを含みます。たとえ同じ政党や理念の候補者同士でも、どちらを強く応援しているかは人それぞれです。自分にとっての本命を犠牲にしてもよいかは、戦略的投票を行う際にしっかり留意しましょう。

●情勢調査には限界がある

また、 投票の判断材料とされる選挙情勢は、必ずしも正確とは限りません。過去の国政選挙でも、情勢分析で「優勢」「リード」と報道されていた候補が落選したり、「接戦」と言われた選挙でゼロ打ち(締め切り直後に当選確実の報道)が出るほどの圧勝だったりしたこともあります。実際、開票率98%の段階まで当落が分からないケースも珍しくありません。戦略投票では、ある候補の情勢の情報を基に判断することにはなりますが、情報の誤差や投票日の雰囲気によって、想定外の結果になることも押さえておきましょう。

◎まとめ

今回は、戦略的投票の例や注意点についてご紹介しました。誠実投票が「第一希望に投じる行動」だとすれば、戦略投票は「より多くの議席を現実的に確保するための選択」といえるでしょう。当選の可能性が高い候補に票を集めることで、結果として自身の考えに近い人をより多く当選させられる場合があります。一方で、読みが外れて第一希望の候補者が落選してしまうこともあり、選挙情勢や票の動きを慎重に見極めることが大切です。戦略的に考えつつも、自分がどのような未来を望むのかを軸に、納得のいく一票を投じましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

コメント